南阳今生金美术培训有限公司

地 址:南阳市工业路与卧龙路交叉口向西200米路北

邮 编:473000

手 机:176 3362 7368 176 3362 3886

熊孩子在学校调皮捣蛋,

老师能不能打?

近日,

江苏常州一所小学决定,

把“戒尺”还给老师,

近日,江苏省常州市局前街小学召开了一场关于惩戒制度的听证会,引起热议。

“戒尺”该不该还给老师?网友有着不同的意见。

支持方:“打!但是要把握分寸”;反对方:“教育不是靠打的!”

该学校表示,其实把戒尺还给老师,不是真的要打:

“戒尺加了一个引号,不是真正用戒尺去打学生。如果用戒尺去打学生,这就是一个体罚现象,这是绝对不允许的。这个制度的出台就是要弄清楚惩戒和惩罚的边界在哪里,主要也要来规范教师的行为。”

遇见手持戒尺、眼中有光的老师,

如今竟成了奢望

一篇关于教育的热文中,有句话让人印象深刻:

“孩子,妈妈希望你能遇见一位手持戒尺、眼中有光的老师,当一个心怀敬畏、不丢信仰的学生。”

手持戒尺、眼中有光,这样的老师多么令人向往!

然而,曾几何时,老师们手中的戒尺消失了,或者说丧失了威力。

正如江苏省常州这所小学的校长李伟平所说:“我们现在对学生过度的保护,家长过度干预,老师失去了一种管教的权力。”

远的不说,近来发生的两件事就让人无语。

湖南株洲一名小学三年级女孩因迟到,被何姓女教师罚站数分钟。女孩父亲(一派出所副所长)知悉情况后,驱警车直入学校,将何姓教师带走,并关入审讯室7小时。

在成都某高档幼儿园就读的一位小女孩,经常打班里的小朋友,老师决定给她单独安排座位,遭女孩家长在家长群里威胁:“陈老师,你马上在全班当着所有师生给严××道歉,否则我通知你们集团领导来给我解释,你对严书记女儿说这话什么意思!”

以上两件事,固然有家长为孩子“强出头”、滥用职权的问题,而其中折射出的家教关系问题,也值得深思。

学生犯错,老师的适当惩戒,竟成了某些家长恣意妄为的借口,不仅破坏了正常的教学秩序,也令以教书育人为天职的老师们心寒。

“戒尺”,是教师尊严的符号

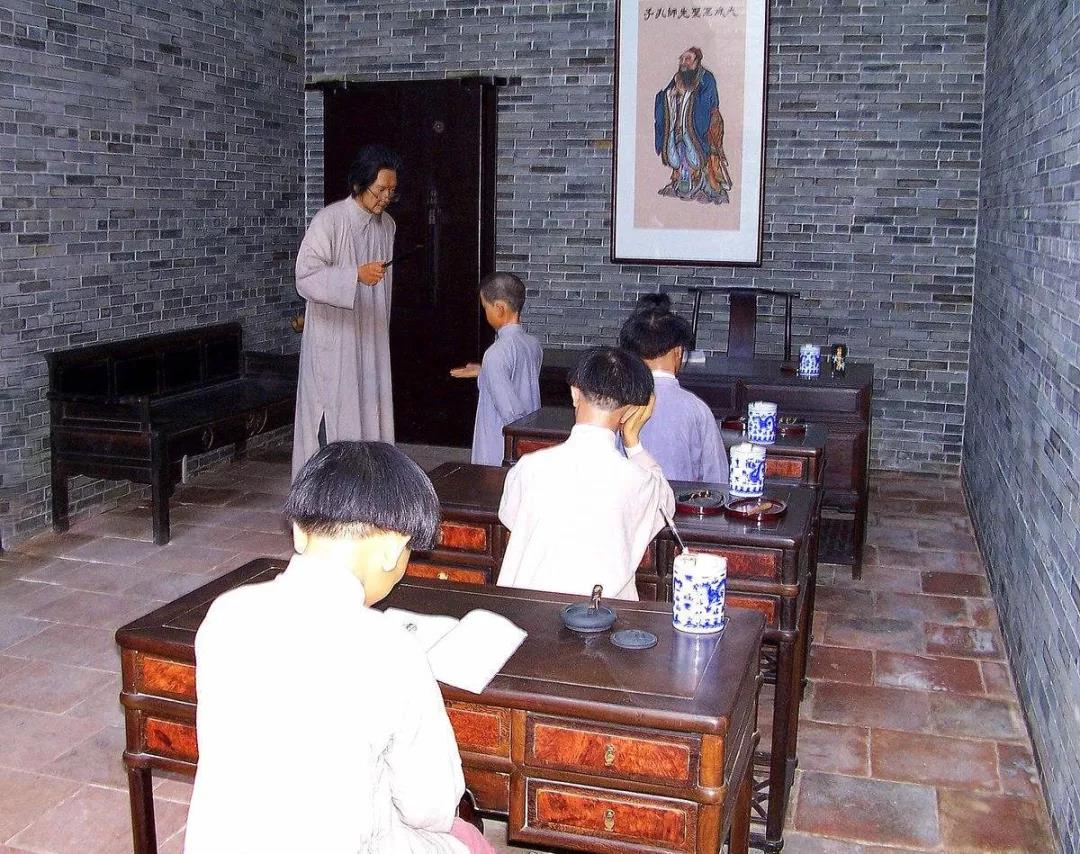

戒尺,旧时私塾先生对学生施行体罚所用的木板。

中国古代、近代, 老师有至高无上的权威,学生在学校要拜至圣先师孔子的牌位, 在家还要拜天地君亲师的神位,老师是有一把戒尺的。

戒尺是干什么用的?

在少年鲁迅的心中,戒尺是老师的小惩戒,大苦心。

鲁迅的启蒙老师寿镜吾先生,是一个博学而又严厉的人。鲁迅因上学迟到,被寿老先生用戒尺打了手掌。之后,鲁迅就用小刀在书桌上刻下一个“早”字,以此来警示自己,从此上学再未迟到过。

还有些戒尺不仅不可怕,反倒带着一丝有趣:

魏巍在上课时做小动作, 蔡芸芝先生手里的教鞭好像要落下来,他用石板一迎,教鞭轻轻地敲在了石板边上,大伙笑了,蔡老师也笑了。

刘墉的孙子自己拿出“家法”,请爷爷“高高举起,轻轻落下”。

从前,戒尺代表的是教师的威信,以此警示犯错误的学生长记性,知道对错。

时代在进步,封建私塾的棍棒教育已经不合时宜了,然而我们可以赋予其新的功用和意义。

“戒尺”,“戒”,警戒,惩戒;“尺”,尺度,标尺,标准。这些正是青少年在成长过程中所必需的,没有规矩,难成方圆。

近年来,体罚和变相体罚遭到各方挞伐,“教育惩戒”也遭到殃及,成了禁区。

“现在很多家长和学生的自我保护意识都很强,动不动就招来投诉,老师的地位有些变得弱势。”

“前几天,课堂上有个学生多次扰乱课堂秩序,我正想请这个学生出去,却发现两个学生正偷偷拿着手机准备拍照……”

于是,很多教师的教育手段,从“体罚”学生的一个极端走到了不敢给学生一点点“惩戒”的另一个极端。

“有些时候,学生的行为已经严重违反《小学生行为守则》了,迫于舆论、社会压力,我们老师却只能‘温柔感化’,其实这样真的不利于学生的成长啊!”一位老师如是说。

有人会说,孩子的问题根源可能是家长和教师,改变学生不能靠惩戒,要靠爱的教育。

在现实中,说服教育总有其局限性,有的学生自制力就是很差,而教师不可能只对一个学生负责。没有惩戒和强制,教师也失去了维护教学秩序的重要手段,“一个班刚开始只要有一个孩子捣乱,老师不管,慢慢地就有两个三个孩子捣乱,一个班基本上就毁了。”

熊孩子不可怕,可怕的是对熊孩子听之任之。

当一些熊孩子的行为已经不能用“不小心”、“还不懂事”解释,不能用“闹着玩”、“小恶作剧”开脱,如果老师害怕这个害怕那个,什么事情都不敢做,教育怎能发挥应有之义?

对熊孩子的无原则让步,势必造成学生的自私自利、胆大妄为、不守规矩、不懂感恩、不思进取、不懂敬畏……这不是“爱”,是“害”!

不要怕“戒尺”滥用,戒尺只是一个符号,是教师尊严的符号,是教育公正的符号,是学生要调皮的时候心中会想到的符号。

“没有爱的教育是苍白的,没有惩戒的教育是不完整的。”

没有惩戒的教育,是不尊重教育规律、顾此失彼的行为。“戒尺拿得稳,腰杆挺得直”,是时候把“合理惩戒权”还给老师了。

重拾“戒尺”,就是

重拾教育中的敬畏和信仰

对于熊孩子,管还是不管?

难题不能回避,来看看国外教育有效行使惩戒的经验,或许对正处于困惑的中国老师和家长们有所帮助。

韩国于2010年公布了一项“学校生活规定预示案”,规定对违反学校纪律的学生,教师可在规定范围内进行一定程度的体罚。比如老师绝对不能用手或脚直接对学生进行体罚;受罚学生有权提出以其他方式(如校内义务劳动)代替体罚,等等。

日本《学校教育法》规定,校长和教员在教育实践中可对违规的学生及儿童行使惩戒,但不得给予体罚,如:上课中不可把学生赶出教室,而在教室内罚站学生,只要不变成体罚范围可被容许;学生偷窃或破坏他人物品等,在不致造成体罚范围内,放学后可将学生留校,但必须通知家长等等。

2014年2月,英国教育部提出了管理和惩戒学生的官方建议,允许教师在劝告无效的情况下可以采取包括身体接触在内的必要手段,迫使不遵守纪律的学生遵守纪律。

新加坡的中小学教室后面墙上,经常悬着一把戒尺。据说,孩子表现不好,按规定打三下,只许打手心,不许打手背,必须两个老师在场的时候才允许执行。

美国:主体多元化、程序严谨化

美国教育虽然不用戒尺,但是它对顽劣学生却有比我们更严格的要求。

比如,对于不听老师要求、顶撞老师、干扰影响课堂秩序的,老师可以要求校警以强制手段出面处理,警察进学校也是家常便饭。

心有戒尺,行有所止。

好的教育,必然是宽严相济、奖惩分明的;

好的老师,必然是管教同步、严慈同体的。

此次,江苏常州这家小学决定把“戒尺”还给老师,实行有理有度的惩戒教育,可谓“吃螃蟹”之举。

然而,让教师的惩戒权更有可操作性,真正地维护教师和学生的基本权益,我们还有很长的路要走。

有管教,才懂敬畏、明对错、知底线。

惩戒有度,成长有路。愿每一位老师,手持戒尺、眼中有光;愿每一个学生,心怀敬畏、不丢信仰。

与君共勉!